-

最近の投稿

カテゴリー

- シャックル

- ナイロンスリング

- 玉掛け用ワイヤーロープ

- チェーンブロック

- レバーブロック

- ギヤードトロリー

- 道工具

- 日記

- 手話

- TIG溶接

- アルゴンガス

- 溶接用アース 磁石式

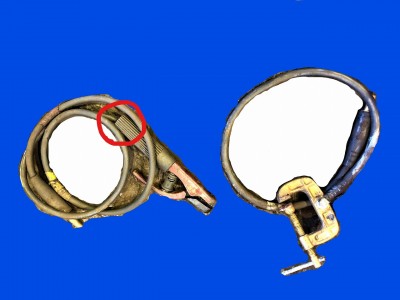

- TIG溶接用ケーブル

- TIG溶接棒

- タングステン

- トーチ

- TIG溶接機

- 指文字

- 極薄ゴム手袋

- 豚革手袋

- 防振用手袋

- 耐切創手袋

- 薄手のゴム手袋

- 耐油性厚手のゴム手袋

- 革手袋

- 軍手

- 美術

- クイズ

- 正解

- モールス信号

- アーク溶接

- 溶接棒

- 溶接機

- 溶接用アース

- 溶接用ホルダー

- アースクランプ

- 溶接面

- キャブタイヤ

- ガス溶接 ガス溶断

- ガスホース

- ガスライター

- 酸素ボンベ

- アセチレンボンベ プロパンボンベ

- ガス切断器

- ガスメーター

- ディスクグラインダー

- 砥石

- 切断砥石

- 作業服

- 作業用靴下

- 保護メガネ

- 安全靴

- ヘルメット

- 防塵マスク

- 安全帯

- フルハーネス型安全帯